Die Herausforderung

In der Praxis werden Anträge auf Leistungen aus einem BU-Vertrag regelmäßig auch dafür genutzt, die Umstände des damaligen Vertragsschlusses genauer zu prüfen, vor allem in den (auskunftspflichtigen) Jahren vor Antragstellung.

Hierbei ist es ein bei Versicherern beliebtes Vorgehen, unter Berufung auf eine (mehr oder weniger konstruierte) Anzeigepflichtverletzung den Rücktritt oder die Anfechtung des Vertrages auszusprechen:

- Nur weil damals ein angabepflichtiger, aber nicht angegebener Umstand nicht erkennbar war, habe man als Versicherung seinerzeit das Angebot auf den Abschluss eines BU-Versicherungsvertrages angenommen. Wäre dieser gewisse Umstand hingegen angegeben worden, hätte man den Vertrag natürlich nicht abgeschlossen, zumindest nicht so.

- Da dies nun – und zwar erstmals – durch die Leistungsprüfung bekannt geworden sei, sehe man sich gezwungen, das Vertragsverhältnis aufzulösen. Man müsse daher um Verständnis bitten, dass die beantragten Leistungen mangels (nunmehr entfallener) vertraglicher Grundlage nicht erbracht werden könnten.

Diese Argumentation ist oft eine erkennbare Farce, aber in der Praxis weit verbreitet und daher durchaus ernst zu nehmen (zumal hier eine umfangreiche und komplexe Einzelfallrechtsprechung existiert, ohne deren Kenntnis die qualifizierte Bearbeitung solcher Mandate aus meiner Sicht nur bedingt möglich ist).

Glücklicherweise konnte ich in diesem Bereich kürzlich erneut eine erfreuliche obergerichtliche Entscheidung für Versicherte erstreiten.

Der Sachverhalt

Meine Mandantin hatte im Dezember 2013 über einen Makler einen Vertrag über eine private Berufsunfähigkeits(zusatz-)versicherung abgeschlossen.

In diesem Rahmen wurden die üblichen Gesundheitsfragen beantwortet, unter anderem die Frage nach in den letzten 5 Jahren vor Antragstellung bestehenden Erkrankungen und Gesundheits- sowie Funktionsstörungen, aufgrund derer meiner Mandantin sich einer Behandlung unterzogen habe, insbesondere wegen „Schmerzen des Kopfes, der Knochen oder der Gelenke“.

Diese Frage hatte meine Mandantin mit „Nein“ beantwortet, obwohl sie drei Jahre zuvor als Fahrgast des städtischen Nahverkehrs einen Unfall erlitt, infolge dessen mehrere ärztliche Untersuchungen stattfanden, unter anderem eine MRT-Diagnostik.

Sie hatte allerdings den am Vertragsschluss beteiligten Makler ausdrücklich auf das Ereignis hingewiesen und ihn gefragt, ob die einschlägigen Arztbesuche anzugeben seien.

Dies verneinte der Makler mit dem Hinweis darauf, dass die unfallchirurgische und neurologische Abklärung seinerzeit keinen reaktionspflichtigen Befund ergab.

Das Verfahren

Nachdem die Versicherung deshalb die Anfechtung des Vertrages erklärte, ließ sich meine Mandantin zunächst durch einen Rechtsanwalt vor Ort vertreten, unterlag aber erstinstanzlich:

Das Landgericht Kiel stellte sich auf den Standpunkt, dass es sich bei den mehrfachen Arztbesuchen – mit Krankschreibung und sogar MRT-Untersuchungen – um einen angabepflichtigen Umstand gehandelt habe; die auf Feststellung des Fortbestehen des Vertrages gerichtete Klage wurde deshalb abgewiesen.

Dies war für die noch vergleichsweise junge Klägerin, die nach dieser Entscheidung Ihren Versicherungsvertrag mit langjähriger Restlaufzeit „verloren“ hatte, natürlich ein recht unbefriedigendes Ergebnis, weshalb sie mich um Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung bat.

Aus meiner Sicht wiederum war das Urteil nicht vereinbar mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, weshalb ich gewisse Erfolgsaussichten für einen Angriff gegen die Entscheidung des Landgerichts Kiel sah.

Ich wurde deshalb mit dem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Schleswig beauftragt und zeigte im Rechtsmittelverfahren unter Bezugnahme auf die einschlägige (Spezial-)Judikatur die rechtlichen Fehler der erstinstanzlichen Entscheidung auf:

- Zum einen verlangt die Anzeigepflicht, auf deren Verletzung sich der Versicherer zur Auflösung des Vertragsverhältnisses berufen muss, zunächst eine sogenannte Gefahrerheblichkeit: Nicht jeder Umstand ist nach der gesetzlichen Regelung in § 19 VVG anzeigepflichtig, sondern ausschließlich solche, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem versicherten Inhalt abzuschließen, erheblich sind.

- Dies wiederum war im vorliegenden Fall aus meiner Sicht nicht erkennbar: Zwar traf zu, dass meine Mandantin auf Grund eines Busunfalles, den sie als Insasse eines Personenbeförderungsfahrzeuges aus dem städtischen Nahverkehr erlitt, wegen einer HWS-Verletzung wiederholt einen Neurologen aufsuchte, dieser sie für einen gewissen Zeitraum arbeitsunfähig schrieb und auch eine MRT-Untersuchung veranlasste. Nach Auskunft des Arztes waren die Beeinträchtigungen auf Grund der Unfallerschütterung jedoch folgenlos ausgeheilt, sodass kein berichtenswerter Befund verblieb.

- Bei einer solchen „Bagatelle“ wiederum handelt es sich nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung (ähnlich wie bei Sportverletzungen etc.) gerade nicht um einen anzeigepflichtigen Umstand, weshalb aus meiner Sicht schon überhaupt keine Gefahrerheblichkeit bestand.

- Unabhängig davon kann sich der Versicherer nach der gesetzlichen Regelung selbst bei angenommener Gefahrerheblichkeit des nicht angegeben Umstandes auch nur dann von dem Vertrag lösen, wenn die Nicht- bzw. Falschangabe des Versicherten seinerzeit entweder vorsätzlich oder aber zumindest grob fahrlässig erfolgte. Hierfür trägt nach den allgemein anerkannten Regeln der Versicherer die Beweislast, weshalb mögliche Zweifel zu seinen Lasten zu berücksichtigen sind.

- Auch dieser Punkt war aus meiner Sicht schlichtweg nicht erkennbar, weshalb sich die Entscheidung des Landgerichts Kiel aus meiner Sicht unter jedem Gesichtspunkt als rechtsfehlerhaft erwies.

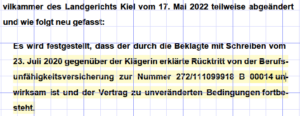

Das Oberlandesgericht in Schleswig folgte meiner Ansicht, hob die erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Kiel auf und entschied (100 %-ig) zugunsten meiner Mandantin:

Damit konnte ich meiner Mandantin ihren Versicherungsschutz erhalten, der angesichts ihres Renteneintrittsalter in erst knapp 35 Jahren durchaus von gewissem Wert war.

Vor allem konnte ich aber erneut eine obergerichtliche Entscheidung erstreiten, nach welcher es eben nicht so einfach ist, sich en passant von einem vertraglichen Versprechen zu lösen:

- Dem Versicherten seinen vertraglich zugesagten Schutz zu entziehen und sich so seiner Leistungen zu entledigen, ist ausschließlich in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich.

- Wenn und soweit die Versicherer diesen Bogen überspannten, sollten sie damit rechnen, dass eine gerichtliche Kontrolle ihres Verhaltens erfolgt, die – wie hier – durchaus mit erheblichen Mehrkosten infolge des verlorenen Rechtsstreites verbunden sein kann.

Alles in allem erneut eine erfreuliche Entscheidung …